Lavinia Fontana

(Bologne 1552 – Rome 1614)

Vénus et l’amour

1592, Huile sur toile l Dépôt de l’Etat, 1874

À la fin de la Renaissance, Lavinia Fontana est une artiste réputée et l’une des toutes premières femmes à acquérir un véritable statut de peintre. En effet, elle travaille, à l’instar de ses homologues masculins, dans le registre de la peinture d’histoire et non exclusivement dans celui du portrait. L’interdiction faite aux femmes de cette époque d’accéder à l’enseignement dans une académie leur ferme l’accès à la formation nécessaire au genre de la peinture d’histoire. Comme de nombreuses jeunes filles pendant des siècles, elle ne peut se former qu’auprès de son père, Prospero Fontana, un peintre d’histoire de premier plan de l'école de Bologne.

Cette élégante Vénus maniériste est certainement un portait de fiançailles traité sous le mode mythologique. L’artiste signe sur l’arc de Cupidon de ses noms de naissance et d’épouse : Lavinia Fontana sp. di Zappi faciebat 1592 (LF épouse de Zappi l’a réalisé). Cette mention matrimoniale contrecarre la suspicion d’immoralité que la société associe souvent aux femmes artistes.

Ana Ruysch

(La Haye 1666 – Amsterdam 1754)

Fleurs dans un vase

Vers 1682, Huile sur toile Don Henri Gadeau de Kerville, 1931

Anna Ruysch est une des deux filles du professeur d'anatomie et de botanique Frederik Ruysch, homme de grand renom à Amsterdam. Elle est la sœur de Rachel (1664-1750), elle-même peintre. Certainement formée comme cette dernière dans l’atelier du peintre de natures mortes Willem van Aelst. Comme son ainée, elle apprend le genre considéré comme mineur de la nature morte.

Selon un cas de figure habituel, Anna cesse de peindre après son mariage en 1688 avec un marchand de couleurs. Désormais cantonnée à son rôle d’épouse et de mère, elle interrompt l’exercice de la peinture et entre dans l’oubli. À l’heure actuelle, une dizaine de peintures récemment redécouvertes lui sont attribuées. En revanche, sa sœur Rachel mène une carrière brillante sans occultation après son mariage avec un portraitiste.

Exactitude botanique et souci décoratif correspondent aux valeurs d’un marché pour amateurs auquel elle a échappé du fait de sa courte carrière.

Victorine Turcas née Chérubini

(1795 – 1875)

Scène élégiaque au clair de lune

Huile sur toile, Legs Madame A. E. Sanson Boieldieu, 1948

Victorine Turcas est la fille ainée de Luigi Chérubini (Florence, 1760- Paris, 1842), compositeur d’origine italienne et ami du musicien rouennais François-Adrien Boieldieu. Victorine Turcas est un exemple de ces femmes issues de milieux bourgeois cultivé, pour qui la pratique artistique fait partie des enseignements données aux jeunes filles. Ces dernières apprennent en général la musique et le dessin. La pratique, en amateur, pouvant se poursuivre après le mariage, comme ce fut probablement le cas pour Victorine Turcas.

Cette peinture de petit format représente une muse éplorée au pied d’un tombeau, d’où son titre. Une élégie étant une forme de poème lyrique qui évoque le souvenir d’un disparu ou exprime la souffrance amoureuse due à une absence ou un abandon. Ce paysage nocturne éclairé par la lune reflète le goût romantique des premières décennies du 19e siècle.

Blanche Hoschedé-Monet

(Paris 1865 – Nice 1947)

Peupliers au bord de l’eau

Huile sur toile l Donation François Depeaux, 1909

Blanche Hoschedé est la fille de Alice Hoschedé, deuxième épouse de Claude Monet. Bien que celui-ci n’ait jamais eu d’élève, remarquant les talents de sa belle-fille, il lui prodiguera ses conseils. Adepte de la peinture en plein air, elle l’accompagne sur le motif et peint à ses côtés. Ses thèmes et sa manière sont ainsi proches de ceux du chef de file des impressionnistes.

Elle se marie en 1897 avec Jean Monet le fils aîné du peintre. Le couple s’installe à Rouen, où Blanche expose aux Salons des Indépendants et de la Société des artistes rouennais. En 1914, à la mort de son époux, elle s’installe auprès de son beau-père à Giverny et cesse de peindre jusqu’au décès de ce dernier en 1926.

Cette toile est proche des travaux de Claude Monet des années 1890, où il s’intéresse aux reflets des arbres, notamment dans l’Epte, cours d’eau passant à Giverny. Sa belle-fille l’accompagne peut-être. Le jeu de miroir est, dans ce paysage, renversant !

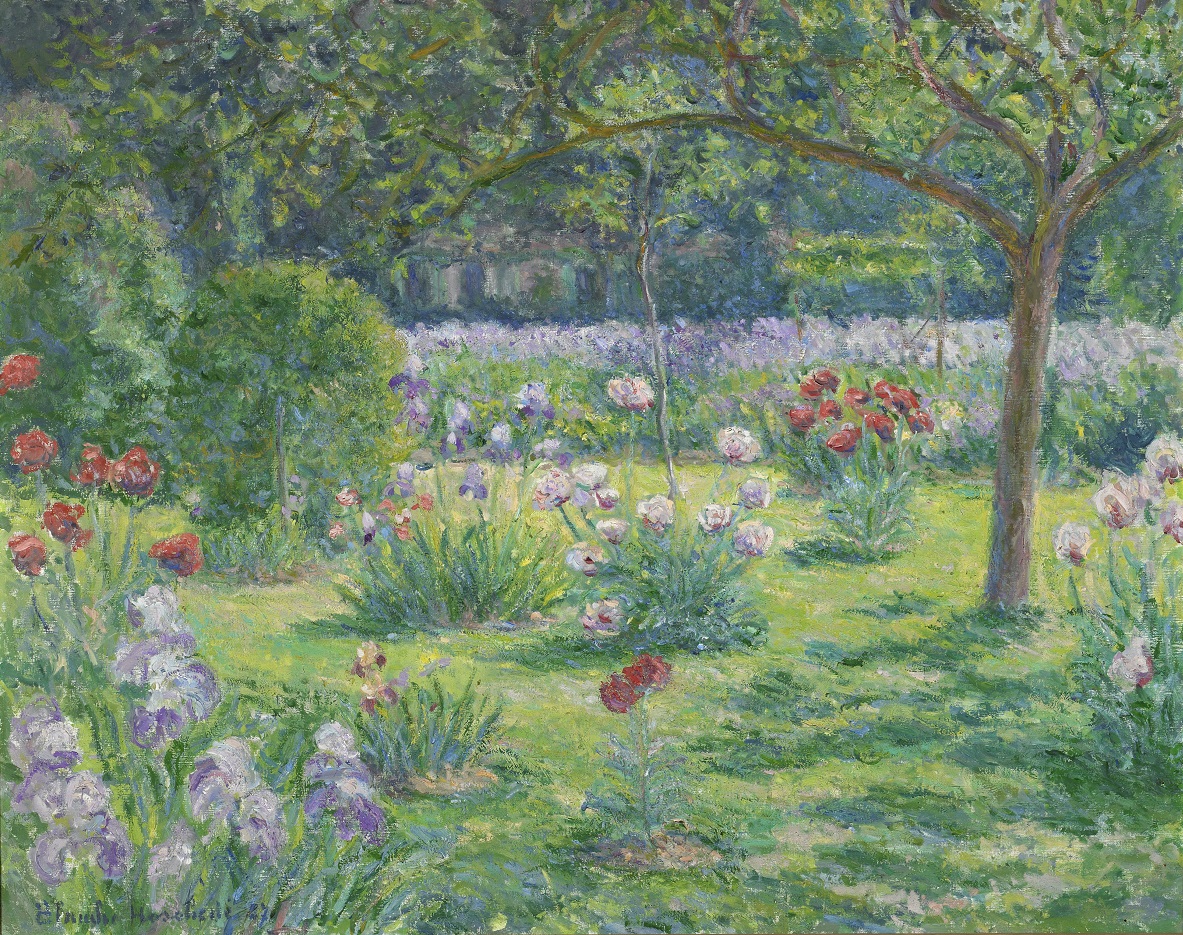

Le jardin de Monet

1927, Huile sur toile l Dépôt de l’Etat, 1956

Blanche Hoschedé est la belle-fille de Claude Monet à double titre : par le mariage de sa mère Alice Hoschedé avec le peintre en 1892, et par ses noces en 1897 avec Jean Monet son fils aîné.

Fascinée par Claude Monet, elle en devient l’assistante et l’unique élève autour de 1880, parfois le modèle. Rompue à la peinture de plein air et d’un talent certain, son style et ses sujets sont proches de ceux de son beau-père. Elle peint pour son plaisir et n’expose que de façons discontinue et confidentielle.

Jusque dans ses dernières productions, elle reste fidèle à un impressionnisme des premiers temps. Les Pivoines peintes en 1931, renvoient aux travaux de Claude Monet des années 1870 par la clarté des couleurs et la vibration des touches.

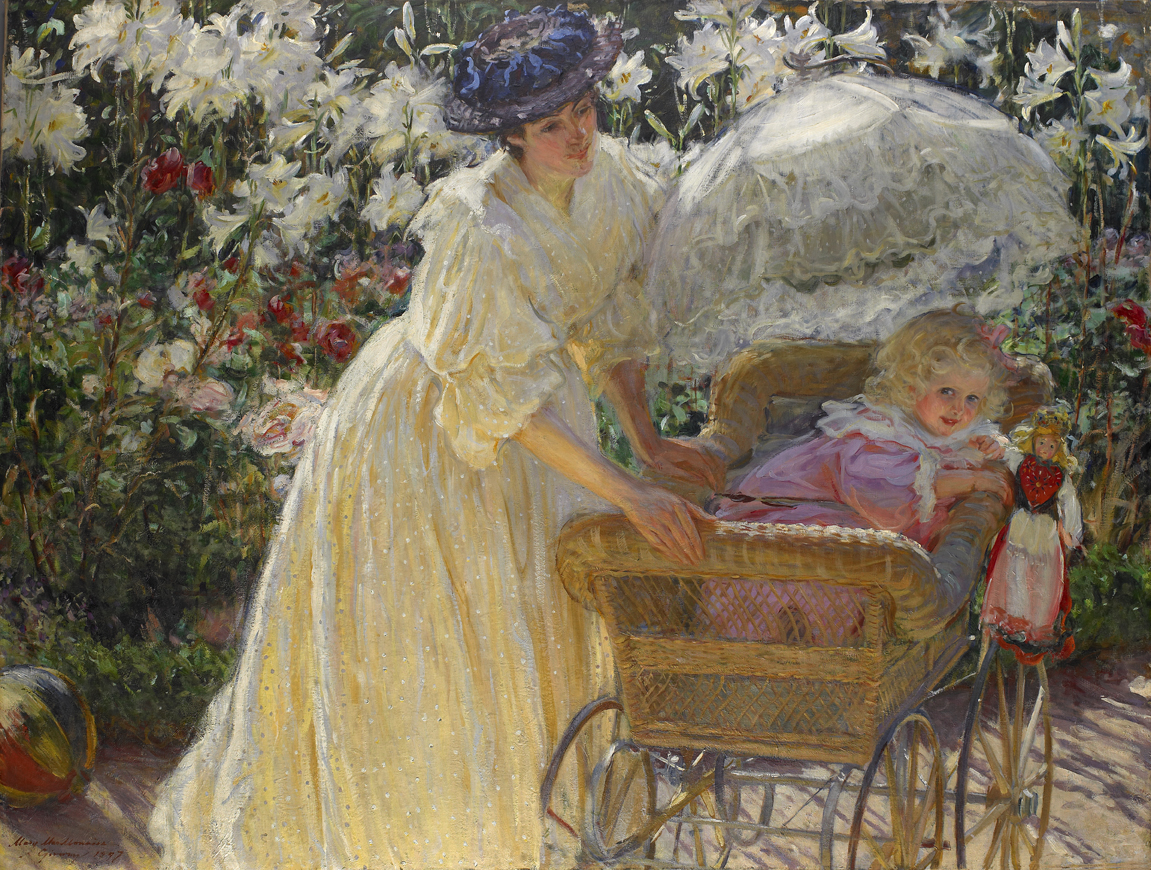

Mary Fairchild Mac Monnies

(New Haven 1858 – New York 1946)

Roses et lys1897,

Huile sur toile

Mary Fairchild étudie la peinture à l’école d’art de Saint Louis (Missouri, Etats-unis) où elle milite pour l’accès au modèle vivant pour les femmes. Une bourse lui ouvre les portes de l’Académie Julian à Paris de 1885 à 1888. Créée en 1868, cette école d’art privée offre des cours réservés aux femmes et leur permet surtout l’accès au modèle. Impressionniste reconnue, elle expose régulièrement au Salon à Paris entre 1887 et 1907.

Avec son époux, le sculpteur Frederick Mac Monnies, elle fait de fréquents séjours à Giverny à partir de 1890. Ils y côtoient la colonie d’artistes américains présente dès 1886. Après son divorce en 1909 Mary Fairchild regagne les Etats-Unis où elle poursuivra sa carrière.

Roses et lys est un autoportrait en compagnie de sa fille dans un jardin. Les scènes intimes sont nombreuses chez les femmes peintres impressionnistes. Et ce, non par tempérament féminin mais parce que l’univers extérieur leur est d’un accès limité au nom des convenances sociales de la bourgeoisie.

Rosa Bonheur

(Bordeaux 1822 – Thomery 1899)

Cheval blanc dans un pré

Huile sur toile l Acquis à la vente de l’atelier 1900

Rosa Bonheur est la plus célèbre des femmes peintres animalières du 19e siècle. Son père, Raymond Bonheur, est un paysagiste adepte du saint-simonisme, une doctrine qui favorise l'éducation des femmes à l’égal de celles des hommes. Remarquée dès sa première apparition au Salon de 1841 et atteint rapidement une telle réputation internationale que les journalistes de l’époque ont des doutes sur son identité sexuelle et invitent à juger ses œuvres sans penser qu’elles sont réalisées par une femme.

Elle obtient la Légion d'honneur en 1865 puis est la première femme promue officier en 1895. Destin hors normes pour l’époque, elle reçoit une dispense préfectorale exceptionnelle l’autorisant à se vêtir comme un homme pour ses études dans les abattoirs ou les marchés.

Ce cheval maigre et fatigué est caractéristique de ses recherches réalistes, et de sa peinture exécutée avec une technique soignée.

Hortense Haudebourg-Lescot

(Paris 1785 – Paris 1845)

La confirmation par un évêque grec dans la basilique Sainte- Agnès-hors-les-murs

Salon de 1814, Huile sur toile l Envoi de l’Etat

Hortense Haudebourg-Lescot est formée par un ami de sa famille, le peintre Guillaume Lethière. La nomination de ce dernier au directorat de l’Académie de France à Rome lui permet d’y séjourner entre 1808 et 1816. Ce voyage est inespéré pour une femme à une époque où le prix de Rome leur est fermé. Il ne leur sera autorisé qu’à partir de 1903 et le premier prix décerné en 1925.

Elle atteint un haut degré de reconnaissance dans sa carrière. Membre de l'Académie de saint Luc à Rome, peintre attitrée de la duchesse de Berry (belle-fille de Charles X), elle reçoit plusieurs commandes officielles pour le musée de Versailles. Cas des plus rares, la médaille de 1ière classe lui est attribuée en 1828.

Cette toile est représentative des scènes de genre italiennes qui font sa renommée au début de sa carrière avant qu’elle ne devienne une portraitiste mondaine.

Marie-Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun

(Paris 1769 – Paris 1842)

Portrait de Giuseppina Grassini dans le rôle de Zaïre

Huile sur toile, Léguée par l’artiste au musée, 1842

Élisabeth Vigée-Lebrun démarre de façon précoce une carrière de portraitiste et devient l’une des artistes femmes les plus célèbres de son temps. Formée par son père portraitiste, elle apprend en atelier et reçoit les conseils de peintres renommés. Elisabeth Vigée-Lebrun est reçue à l'Académie Royale en 1783. Quinze femmes artistes en tout siègent à l’Académie sous l’Ancien Régime, leur nombre est arbitrairement limité à quatre à partir de 1770 sur une moyenne de 70 membres.

Portraitiste attitrée et amie de la reine Marie-Antoinette depuis 1778, elle reçoit un soutien officiel unique pour une femme artiste sous la monarchie. Cette proximité du pouvoir l’oblige à fuir la Révolution dans un exil couronné de succès à travers l’Europe et la Russie.

À Londres, elle peint six portraits de la Grassini, célèbre contralto, dans cette veine douce et idéalisante qui fait son succès.

Adèle Romanée

(Paris 1769 – Paris 1846)

Autoportrait présumé d’Adèle Romanée et de sa fille

Huile sur toile, Don de Monsieur Vésinet, 1842

Adèle Romanée, signant également Adèle de Romance ou Adéle Romany, étudie la peinture avec Jean-Baptiste Regnault, dont l’atelier pour femmes est dirigé par son épouse. Elle mène sa carrière d’artiste et sa vie de femme avec une grande liberté.

Elle expose de nombreux portraits et quelques autoportraits aux Salons de 1793 à 1833. Sur notre toile, l’artiste se met en scène non pas en train de peindre mais montrant un portrait en cours, probablement celui de sa fille. Elle se pose donc en mère mais également en femme cultivée.

Le premier autoportrait d’une femme peintre en France date de la fin du 17e siècle et c’est seulement dans le dernier quart du 18e siècle que les Françaises se représentent de manière récurrente en train de peindre. Moyen de se revendiquer artiste à part entière aux yeux de la société, l’autoportrait devient un levier d’affirmation de soi face à une Académie qui accepte les femmes au compte-goutte et leur réserve un statut discriminant.

Elise Bruyère née Le Barbier

(Paris 1776 – Paris 1842)

Fleurs dans une corbeille

1833, Huile sur toile

L’ enseignement artistique étant limité pour les jeunes femmes, Élise Bruyère est formée auprès de son père Jean-Jacques-François Le Barbier (1738-1836), peintre d’histoire néoclassique, écrivain et illustrateur. Elle termine sa formation auprès du célèbre peintre de fleurs Jan van Daël et excelle dans ce genre pictural. Depuis le 17e siècle, une artiste se cantonne généralement à la peinture de nature-morte et au portrait. Ces deux genres sont alors considérés comme particulièrement adéquats pour les femmes car ne relevant que de l’imitation, non de l’invention, et d’un aimable sens décoratif.

Elle commence à exposer avec succès au Salon dès 1798. Depuis la Révolution et pour seulement quelques années, cette exposition est ouverte à tous. Elle reçoit, cas rare pour une femme de cette époque, une médaille de seconde classe en 1827.

Cette opulente nature-morte de fleurs est emblématique des qualités de perfection technique et d’idéalisation que lui reconnaissent ses contemporains.

Louise Breslau

(Munich 1856 – Neuilly sur Seine 1927)

Chez soi

1885, Huile sur toile l Dépôt du Musée d’Orsay, 2000

Issue d’une famille de la bourgeoisie suisse, Louise Breslau se forme dans un registre alors convenu pour une femme : le portrait. Afin de recevoir une formation plus ambitieuse, elle s’installe à Paris en 1876 pour suivre les cours de l’Académie Julian, cet atelier propose un enseignement alternatif à celui de l’Ecole nationale des beaux-arts de Paris, encore fermée aux femmes.

Louise Breslau est le prototype d’une génération de femme qui fait de l’art un métier. Elle expose régulièrement au Salon où son travail est reconnu par de nombreuses décorations et reçoit la légion d’honneur en 1901. Célébrée de son vivant, elle reste longtemps ignorée par l’histoire de l’art.

Emblématique de sa production, cette toile est un double portait de sa mère et de l’une de ses sœurs, Bernhardine. La touche large la rapproche d’Edouard Manet et l’atmosphère intimiste des œuvres des femmes impressionnistes.

L’enfant songeur

1902, Huile sur toile l Dépôt du Fond National d’Art Contemporain, 1903

Louise Breslau, peintre d’origine suisse, prend ses premières leçons auprès du portraitiste Eduard Pfyffer. A 19 ans elle décide de poursuivre sa formation à Paris, à l’Académie Jullian, rare école alors ouverte aux femmes. L’Ecole nationale des beaux-arts de Paris n’acceptera les femmes qu’à partir de 1897. Elle devient rapidement une portraitiste recherchée, recevant de nombreuses commandes de la noblesse ou de la bourgeoisie. Sa personne et son œuvre sont oubliés après sa mort pour être très récemment redécouverts. Sa compagne Madeleine Zillhardt s’était pourtant attachée à ce qu’elle ne tombe pas dans l’oubli, faisant don de l’essentiel de ses œuvres aux musées français.

Parmi les portraits peints par Louise Breslau ceux d’enfants sont assez nombreux. Cet enfant songeur montre les qualités d’observatrice de la peintre qui sait restituer les caractéristiques physiques et psychologiques de ses modèles.

L’amateur de tympanum (portrait de M. E.N. Fernando)

1906, Huile sur toile l Dépôt de l’Etat, 1907

Née en Suisse dans une famille bourgeoise, Louise Breslau apprend la peinture auprès du portraitiste Eduard Pfyffer. Le portrait est alors le genre le plus pratiqué par les femmes peintres. Afin d’approfondir sa formation, elle se rend à Paris en 1876 et s’inscrit à l’Académie Jullian. Cette école accepte les femmes depuis 1876, l’Ecole nationale des beaux-arts de Paris ne le fera que vingt ans plus tard.

En 1887, elle participe à l'Exposition Universelle en tant que représentante de la Suisse et se voit attribuer une médaille d'or, ce qui lui assure une reconnaissance officielle. Elle reçoit alors de nombreuses commandes de portraits.

Le portrait de M. E.N. Fernando, amateur de tympanum (instrument à cordes frappées), est l’un des rares portraits d’homme qu’elle réalise.

Marie Bracquemond née Quivoron

(Argenton-en-Landunvez 1840 – Sèvres 1916)

Autoportrait

vers 1870, Huile sur toile l Don de l’Association des Amis des Musées de la ville de Rouen, 2009

De talent précoce, Marie Quivoron reçoit des cours dans l’atelier de Jean Auguste Dominique Ingres et copie au musée du Louvre. C’est là qu’elle rencontre Félix Bracquemond qui devient son mari en 1869. Le couple travaille à des réalisations céramiques pour la manufacture Haviland à Sèvres. Son mari, graveur prolifique, introducteur du japonisme en France, est proche du milieu impressionniste. Invitée par Edgar Degas, elle expose avec le groupe impressionniste qui l’admire en 1879, 1880 et 1881. Sa carrière publique est interrompue en 1890 par son mari embarrassé par sa liberté créatrice. Son œuvre plonge alors dans un oubli remis en cause depuis peu.

Cet autoportrait est réalisé vers 1870 peu après son mariage. Le visage grave, mutique et intériorisé, est à contre-courant des attentes dans ce registre. Malgré ses parures et sa robe de bal, elle y refuse un jeu de séduction obligée.

Portrait de Pierre Bracquemond enfant

1878, Huile sur toile l Don de l’Association des Amis des Musées de la ville de Rouen, 2009

Agée d’une quinzaine d’année, Marie Quivoron reçoit ses premières leçons de peinture. Ses talents la font accepter dès 1859 dans l’atelier de Jean Auguste Dominique Ingres. Elle acquiert auprès du maître la rigueur classique du dessin, de la composition et de la couleur.

Elle rencontre Félix Bracquemond lors d’une séance de copie au musée du Louvre. Ils se marient en 1869. Son époux fréquente les artistes impressionnistes et à leur contact, Marie Bracquemond oriente ses recherches sur les effets lumineux et une touche plus libre. L’artiste cesse de produire à partir de 1890, son mari n’acceptant plus sa notoriété.

Pierre, leur fils unique, alors âgé de 8 ans, pose dans une attitude frontale. La touche lissée et aplatie, le dessin linéaire, les tons assagis de ce portrait à la composition classique traduisent l'enseignement ingresque de l'artiste.

Petit paysage avec maison

1880*, Huile sur toile l Don de l’Association des Amis des Musées de la ville de Rouen, 2009

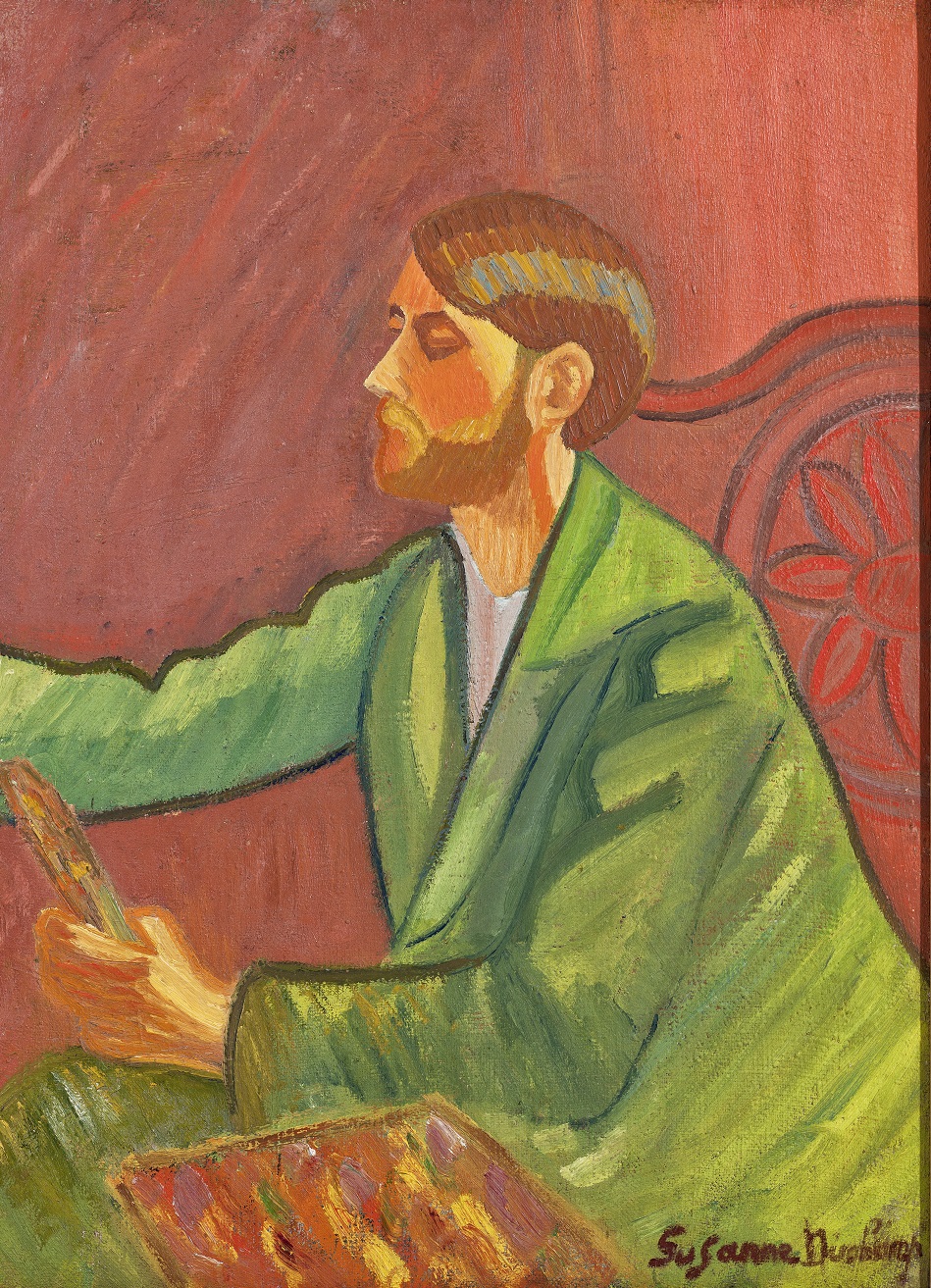

Suzanne Duchamp

(Blainville-Crevon 1889 – Neuilly sur Seine 1963)

Jeune fille au chien

1912, Huile sur toile l Acquisition de l’Etat, 1957 l Attribution au MNAM/CCI Paris, dépôt du centre Pompidou MNAM, 2013

Suzanne Duchamp est la quatrième des six enfants Duchamp. Née dans une famille qui favorise la pratique artistique et suivant la voie ouverte par ses trois frères ainés, elle s’inscrit en 1905 à l’école des beaux-arts de Rouen. Ses premières œuvres sont d’inspiration impressionniste puis cubiste comme dans cette toile.

En 1914, elle gagne Paris et devient aide infirmière, activité qu’elle poursuivra à la fin du conflit. De cette période aucune œuvre n’est connue. Elle rencontre en 1916 le peintre d’origine suisse Jean Crotti, qu’elle épouse en 1919. Entre 1920 et 1923 le couple participe aux manifestations et expositions dadaïstes. A partir de 1927, Suzanne Duchamp se tourne vers une peinture figurative, aux accents naïfs.

Cette jeune fille au chien est représentative de ses œuvres de jeunesse, marquées par le cubisme et l’influence de ses frères.

Jacques Villon peignant

1910, Huile sur toile

Première des trois filles de la famille Duchamp, Suzanne Duchamp sera néanmoins plus proche de ses frères ainés et notamment de Marcel, de deux ans son aîné. A la suite de ces derniers, elle s’engage dans une voie artistique et s’inscrit à l’école des beaux-arts de Rouen en 1905. Elle expose pour la première fois en 1912 au Salon des Indépendants et à la Société Normande de Peinture moderne.

Elle s’engage en tant qu’aide infirmière à Paris lors de la Première Guerre mondiale. Elle fait la connaissance de Jean Crotti, peintre suisse, en 1916 et ils se marient en 1919. Le couple adhère alors au mouvement Dada. Suzanne Duchamp reviendra à une peinture figurative à la fin des années 1920.

Elle représente ici son frère Gaston Duchamp, peintre reconnu sous le nom de Jacques Villon. Si Gaston pose ici pour sa sœur, les enfants Duchamp ont régulièrement servi de modèles les uns aux autres.

Maria Helena Vieira Da Silva

(Lisbonne Portugal 1908 – Paris 1992)

Rouen I

1963*, Huile sur toile

Artiste d’origine portugaise, Maria Helena Vieira da Silva arrive en France en 1928, après une formation à l’Académie des beaux-arts de Lisbonne. A Paris elle suit les cours du sculpteur Antoine Bourdelle et bien qu’elle ait pratiqué la sculpture, elle se consacre dès 1929 essentiellement à la peinture. En 1932 elle fait la connaissance de Jeanne Bucher qui deviendra sa première marchande et l’amie de toute une vie.

Dès 1930, Maria Helena Vieira da Silva met en place dans son œuvre peinte des compositions où abstraction et poésie se mêlent. Fascinée par l’architecture des villes, ces dernières sont une de ses sources d’inspiration.

Chez Maria Vieira da Silva le motif est issu du réel, celui-ci n’est pas nié. Rouen I aurait ainsi été réalisée quelques temps après une promenade à Rouen et traduit les impressions laissées par la ville à l’artiste. Ses toiles sont des appels à la promenade, à travers le dédale de lignes qui structurent le tableau.

Rouen II

1968*, Huile sur toile

Originaire de Lisbonne, issu d’une famille aisée, Maria Helena Vieira da Silva est très tôt en contact avec l’art. Elle s’installe en France en 1928 pour suivre des cours à l’Académie de la Grande Chaumière à Paris. Elle absorbe de nombreuses influences qui vont de l’abstraction géométrique jusqu’au style décoratif de Pierre Bonnard. Ces toiles empruntent au monde réel et traduisent avec des jeux de lignes son sens des grands espaces et de la perspective. Dès les années 1940, les villes sont au cœur de son œuvre, villes lieux de passage, villes lieux de déambulation. Rouen II est ainsi une vision de la ville où l’artiste invite le regard à se promener, à se perdre dans ces lignes.

En 1988, une exposition personnelle est présentée au Grand Palais à Paris, elle est la première femme peintre à connaitre une manifestation de cette envergure de son vivant.

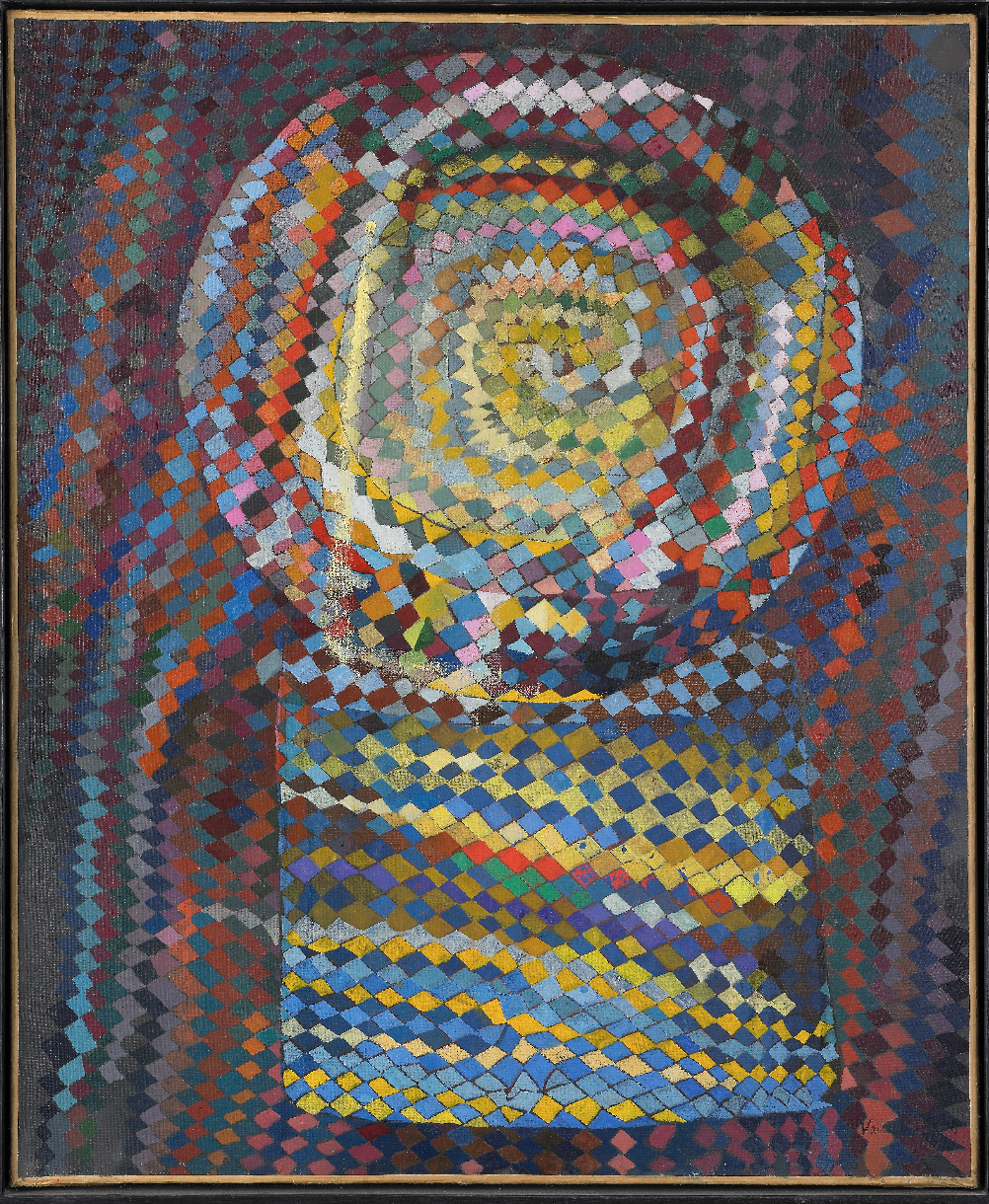

La machine optique

1937*, Huile sur toile l Dépôt musée national d’art moderne, 1995

Maria Helena Vieira da Silva est née en 1908 au Portugal. Elle commence ses études à l’Académie des beaux-arts de Lisbonne, avant de s’installer à Paris en 1928. Elle y suit les cours de l’Académie de la Grande Chaumière, notamment ceux du sculpteur Antoine Bourdelle. Bien qu’elle ait pratiqué la sculpture, c’est essentiellement sur la toile qu’elle s’exprime à partir de 1929. Ses premières peintures mêlent différentes influences tels le cubisme, le futurisme ou l’abstraction géométrique.

C’est au cours des années 1930 que Maria Helena Vieira da Silva met au point le procédé auquel son œuvre sera par la suite largement identifié : la mise en place sur l’ensemble de la toile de carrés, rectangles ou losanges colorés. On a pu voir dans ce choix de motifs, l’influence des azuléjos, carreaux de faïences colorés, dont elle possédait une collection extraordinaire, en partie conservée dans son atelier.

Vera Molnar

(Budapest 1924)

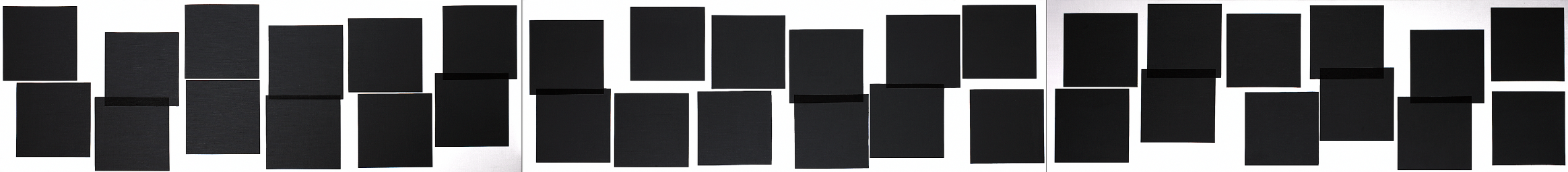

36 carrés sur 2 lignes et 18 colonnes

1997*, Acrylique sur toile

Artiste d’origine hongroise, Vera Molnar suit une première formation à Budapest puis s’installe en 1947 à Paris. Sa peinture s’inscrit dans le courant de l’abstraction géométrique qui se développe en Europe au cours des années cinquante. Son œuvre est en effet basée sur un vocabulaire géométrique élémentaire où prédomine domine le carré et ses déclinaisons. Pour démultiplier ses recherches sur les possibilités formelles, elle devient à partir de 1968 une pionnière dans l’utilisation de l’ordinateur pour la création artistique. La couleur n’est pas exclue de son travail et se décline sur ses toiles.

Les titres de ses œuvres sont généralement descriptifs, rappelant sa quête constante d’objectivité visuelle et son refus de toutes dimensions spirituelle ou métaphysique. Mais son œuvre n’a rien de systématique, et l’imprévu, la poésie peuvent surgir au détour du regard. Ici les lignes de carrés ne sont pas droites mais ondulent telles des vagues. Cette disposition calculée des carrés produit l’illusion d’un désaxement ondulant.

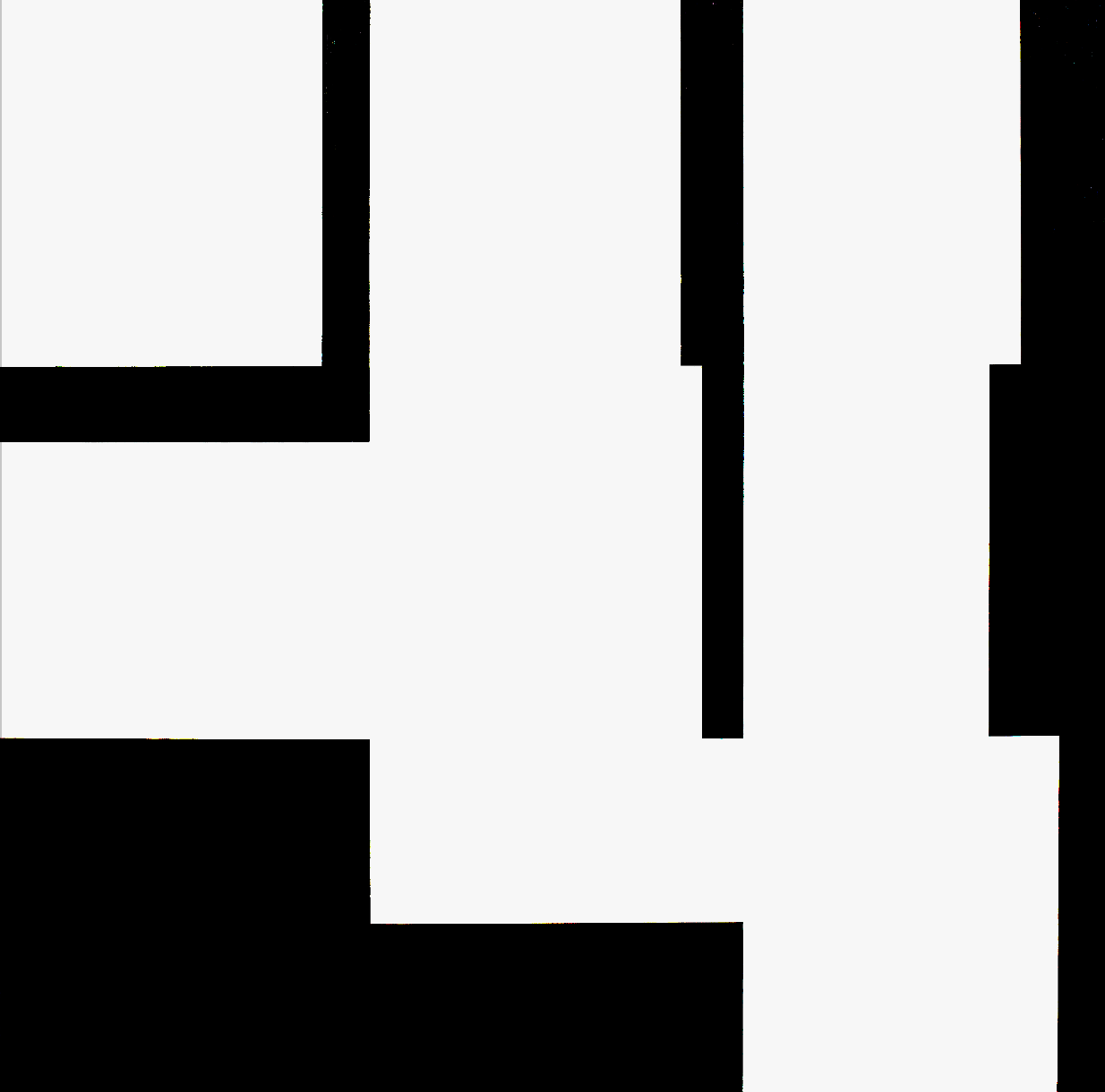

Aurélie Nemours

(Paris 1910 – Paris 2005)

Nombres et hasard

1993*, Huile sur toile

Aurélie Nemours est une figure majeure de l’abstraction géométrique de la seconde moitié du 20e siècle. Après des études d’histoire de l’art à l’école du Louvre à Paris, elle apprend la peinture en 1941 au sein de l’Académie d’André Lhote à Paris. En 1948, elle intègre l’atelier de Fernand Léger, artiste d’obédience cubiste. Elle vient alors à l’abstraction. À la recherche d’une peinture autonome, sans sujet ni représentation, Aurélie Nemours trouve à partir de 1952 son vocabulaire plastique abstrait composé d’un petit nombre d’éléments picturaux : l’horizontale, la verticale, l’angle droit, la ligne, ainsi que le carré et le rectangle. Les couleurs sont traitées en aplat et le plus souvent, le noir et le blanc sont les seules retenues. A partir de 1965, le carré devient le format prédominant de ces tableaux. Dans son œuvre, la courbe et la diagonale sont proscrites.

Nombres et hasard fait partie d’une série du même nom, réalisée au début des années quatre-vingt-dix.